最近,国际金价持续飙升、直逼千元大关的新闻冲上热搜。“黄金一夜暴涨”不仅牵动着资本市场的神经,更让不少投资者盯着行情睡不着觉,真·“彻夜难眠”。

而当“黄金暴涨”成为今日街头巷议的热点,这背后其实是人类千年未变的,对黄金价值的认同——甚至,古人比我们还疯……

或许就像莎士比亚说的那样:

“金子!黄黄的、发光的、宝贵的金子!……这东西,只这一点点儿,就可以使黑的变成白的,丑的变成美的,错的变成对的……”

——莎士比亚《雅典的泰门》

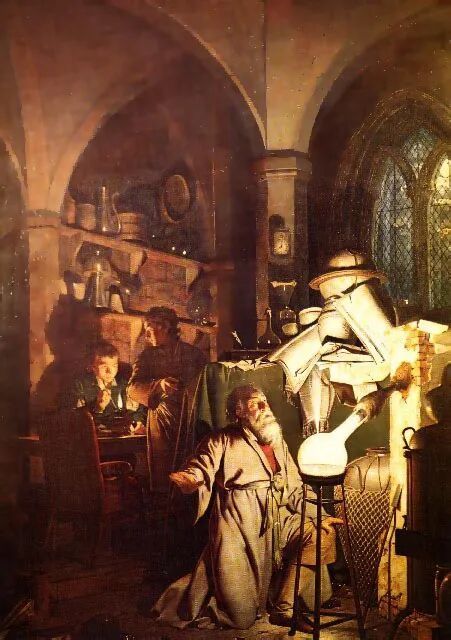

炼金以求长生

在莎士比亚笔下,黄金简直是无所不能,令众人趋之若鹜。的确,作为一种天然储量稀少的贵金属,金子自古即为人们所珍视,中国早期文献也常提及黄金,如《尚书·禹贡》记载“厥贡,唯金三品”。不唯如此,到了秦汉以后,黄金更是成为中国方士心目中长生不老药的原料。

战国末期的《韩非子·说上林》已经有方士向楚王献不死仙药的记载,“我真的还想再活五百年”,对长生的渴望是君王们永恒的追求。秦始皇统一六国后,为了他的万世基业的稳固和永享帝业,更是迫不及待地追求不死仙药,甚至“遣徐福发童男女数千人入海求仙人”,最后长生药不曾找到,倒是留下一个徐福东渡日本的传说。既然求取仙药此路不通,改弦易辙转向人工制造长生不老药便是顺理成章的事情了。

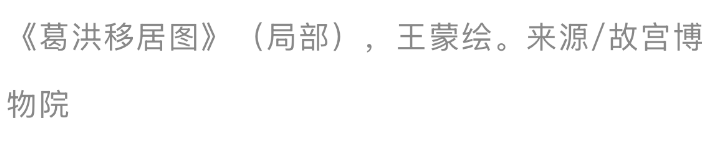

作为一种耐腐蚀的金属,黄金入火不焦、入水不腐、入地千年不朽,让人联想到生命的不朽。东晋时期的著名炼丹家葛洪(283-363)在其著作《抱朴子·内篇》直言:

“金丹之为物,烧之愈久,变化愈妙。黄金入火,百炼不消,埋之,毕天不朽。服此二物,炼人身体,故能令人不老不死。”

所谓“假求于外物以自坚固”,只需将黄金的抗蚀性机械地移植到人体中,不就能长生不老了么?

既然如此,何不直接服食黄金呢?因为实践证明这是行不通的绝路,吞金非但不能延年益寿(更遑论长生),反可立时丧命,于是方士开始制取人工药金。他们认为药金是经过炼制点化而成的,金的毒性已完全去除,故而炼制和服食药金仍可以把金的抗蚀性转移到人体,以实现长生不老的梦想。

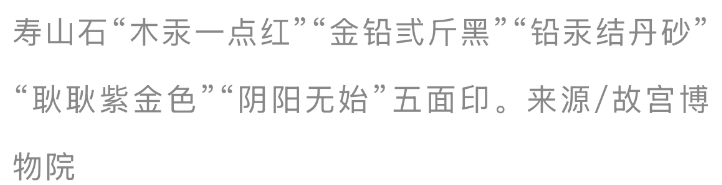

作为制备不死金丹的一种技术手段,炼金术在中国历史上横空出世。经过春秋战国时期冶铁技术的大发展,秦汉的人们已经发现,熔炉里的变化着实奇妙,炉火烧炼的威力的确无穷。火法炼丹由此诞生,并且成了日后中土炼丹方法的主流。丹砂(硫化汞)被方士奉为至尊。“丹砂烧之成水银,积变又还成丹砂”,说的就是硫化汞经加热能分解成汞,汞与硫研磨生成黑色的硫化汞,黑色的硫化汞隔绝空气加热慢慢转变为红色的硫化汞。这种化学变化在方士看来奥妙非常,以为用丹砂这种神奇物质与铅、硫、砒霜等置于炉鼎之中烧炼即可求得服用后长生不老的药金,就像葛洪说的那样,“天地有金,我能作之。二黄一赤(指雌黄、雄黄、丹砂),立成不疑”。

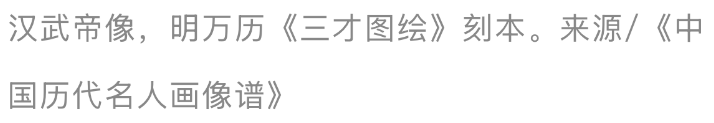

到了汉朝,与秦始皇齐名的汉武帝同样是个极度热衷神仙方术、敬神祀鬼的皇帝,他有强烈的寻仙求药的愿望,上行而下效,武帝一朝,光是在《史记》上留名的御用求仙方士就有好几个(李少君、少翁、栾大)。李少君曾经对汉武帝说:

“祠灶则致物,致物而丹砂可化黄金,黄金成,以为饮食器,则益寿…..而事化丹砂诸药齐为黄金矣。”

这是中国历史上炼金术最早的确切文献记载。

汉武帝时期(公元前156-87年),大汉朝野掀起了炼金潮。汉武帝的伯父淮南王刘安就是当时推动炼金(丹)术盛行的皇亲国戚之一。刘安不仅收养了很多江湖术士进行炼金丹活动,还把这些人所描述和使用的炼金丹术秘方收集起来,写成一本《枕中鸿宝苑秘书》。这本书甚至引来了汉武帝的注意,亲自召见刘安,命他传授炼丹之法。不知出于何种考虑,刘安居然忤逆了皇帝的意志,抗旨不教。很快,刘安因被人告发谋反被满门诛杀,《枕中鸿宝苑秘书》也在这次祸乱中丧失。

武帝以后,不光汉代几代皇帝如宣帝、成帝、哀帝喜好此类方术,后来的历代封建君主也是极力推崇炼金术。及至唐朝,因皇室姓李,为提高其门第,神话其统治,其自命为道教祖师老子的后裔;因而李唐王朝的历代皇帝也几乎都热衷于道教。中国炼金术也在唐朝登峰造极,唐代上至皇帝、王公大臣、下至平民百姓都热衷于炼丹炼汞,修炼长生之道。结果当然是适得其反,欲求长生,反致速死。因为古代炼丹家所炼制的药金,其主要成分是有毒的汞、铅、砷、硫等化合物,丹药中毒的现象比比皆是。有唐一代,穆宗、武宗、宣宗等皇帝皆因服食丹药而暴毙,宋代以后的皇帝们就再也不敢冒险尝试了。

求财不求命的西方炼金术

花开两朵,各表一枝。中国方士们炼金的目的是为了制造丹药,以求实现缥缈的长生之梦;他们的西方同行倒是显得更现实一些,其主要目标是使贱金属(铜、铁)变成贵金属(金),从而发财致富。

说起来,西方炼金术的理论基石还是由古希腊哲学家亚里士多德奠定的。他认为,世界是由四种基本元素——水、土、火、空气构成,物质的所有形态都由这四种元素根据不同的比例组成。于是,炼金术士们相信“金属是由一种蒸汽,经过漫长的岁月凝结而成。起初,它凝结成水银和硫黄。在适宜的湿度和热度下,硫黄和水银持续而稳定地成熟,直到变得坚固。由此经数千年缓慢转变,金属才产生出来。如果它们没有中途被开采出来,自然就会纯化它们,使之最终变成黄金或者白银。但是通过炼金术士精妙的技艺,这种转变可以在一天之内或者在一段短时间内完成”。中世纪欧洲的炼金家R·吕律就曾大言不惭地宣布:

“倘若大海是汞做成的,我就可以全部把它变成黄金。”

而在欧洲炼金术士的理论里,运用一种被称为“哲人之石”(Philosopher's Stone)的点金石,就能直接改变金属的性质,把贱金属转换成为贵重的黄金。由于“哲人之石”被人们尊奉为智者之石,有神圣的、具有魔力的万能属性,因此,很多炼金术士们竭尽全力去寻找它。当然,在现实生活中并不存在这种“哲人之石”,炼金术士们长期从事的都是无用功。他们在金属中寻不到,就到矿物界去找,后来又转去植物中寻找,甚至连动物的骨头、血液、肌肉、唾液和尿液等都找遍了,仍然一无所获。在一个地方找不到,很多人又到其他地方去找,德国、法国、西班牙、希腊、波斯、土耳其,到处都留下炼金术士锲而不舍却徒劳无获的足迹。

13世纪中叶开始,“炼金术像热病一样席卷欧洲,占据了那些试图解开自然之谜的人的主要注意力,并且至少长达三个世纪之久”。此时,欧洲的城市兴起,工商业逐步繁荣,随着与东方贸易的兴盛,大量奢侈品如绸缎、珠宝、香料的输入,王公贵族越来越追求豪华的生活享受,出现了对贵金属的巨大需求。对于这些王公贵族来说,炼金术就是通往财富的捷径。为了获得黄金,他们乐得将赞助所费不菲的炼金术实验作为一项风险投资。一时间,从波罗的海到黑海,欧洲各国的君主跟前都有大量的炼金术士为他们服务。

事与愿违,炼金术的畸形繁荣,不仅没有给人带来预想中的财富,反而成为心术不正之人招摇撞骗的伎俩。

但话说回来,中世纪欧洲炼金术士们花费了毕生的精力,经过一代又一代人艰苦的努力,固然并没有找到炼石成金的秘密,倒也并非一无所获。14世纪初,一位西班牙炼金家,冒名贾比尔写出了4部金丹术著作,其中不仅清晰地介绍了食盐的提纯法,还记录了硝酸、王水的制取法。到了中世纪后期,硝酸、王水等矿物酸已成为普通的化学试剂。16世纪,欧洲的炼金术士发现了酒精;1669年德国汉堡的炼金术士布兰特(Henning Brant)通过蒸馏尿液发现了在黑暗里可以发出一种奇异而美丽的光的粉末(磷),虽然他的本意是相信 “哲人之石”可能应该采用人体生命活动的产物,但“这一发现使人们从炼金术的玄秘中朝着理性的化学又迈出了一步”。

就是在这些新元素不断被发现的过程中,炼金术一步步走向衰亡,而当时只是炼金术附属品的近代化学却渐渐浮出水面。1661年,波义耳(物理定律“一定量的气体在一定的温度下,气体的体积和压力成反比”即以他的名字命名)的名著《怀疑化学家》问世,在化学史上树起了一块里程碑。波义耳第一次科学地提出了“元素”的概念,即那些无法再分解的简单物质。波义耳向全世界宣告,化学不仅仅是医生的助手和炼金术士的技能,它应该作为一个独立学科出现。

17世纪中叶,在炼金术日趋没落的同时,化学研究者却彻底摆脱了炼金术的羁绊,成为新的专业科学工作者。及至18世纪,随着法国大科学家拉瓦锡的《化学基本论述》的问世,近代化学终于完成了革命,成为一门系统而独立的学科。

近代化学的诞生意味着炼金术的时代永远地过去了。弗朗西斯·培根曾把炼金术比喻为《伊索寓言》中的一位老人。这位老人在临终前告诉他的儿子们,葡萄园里面埋有黄金,结果几个儿子经常去葡萄园内翻土寻黄金,久而久之,黄金虽未找到,但是土却变得松软,使得葡萄获得了大丰收。炼金术的命运与之异曲同工,炼金术士们殚心竭力地寻找点石成金的方法,虽无法实现却使后人得到许多有用途的发明与试验方法,日后终于成为近代化学的催生婆——这或许也是延续千年的炼金术的最好归宿了。

一直牛配资-一直牛配资官网-配资最新行情-配资公司电话提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:上海配资之家亚泰5外援全部随队出征河南

- 下一篇:靠谱的配资《背叛》是豆豆的开山之作